推开五星级酒店厚重的房门维嘉资本,地毯吸走了行李箱的滚动声,目光扫过精心布置的床品、锃亮的卫浴设施,落在书桌上:

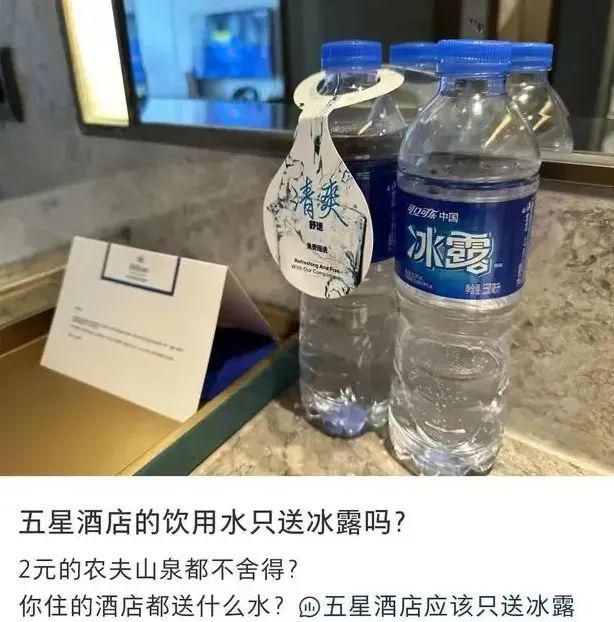

两瓶塑料瓶装的“冰露”矿泉水安静地立在那里。

瓶身单薄,标签朴素,市场零售价一块钱。

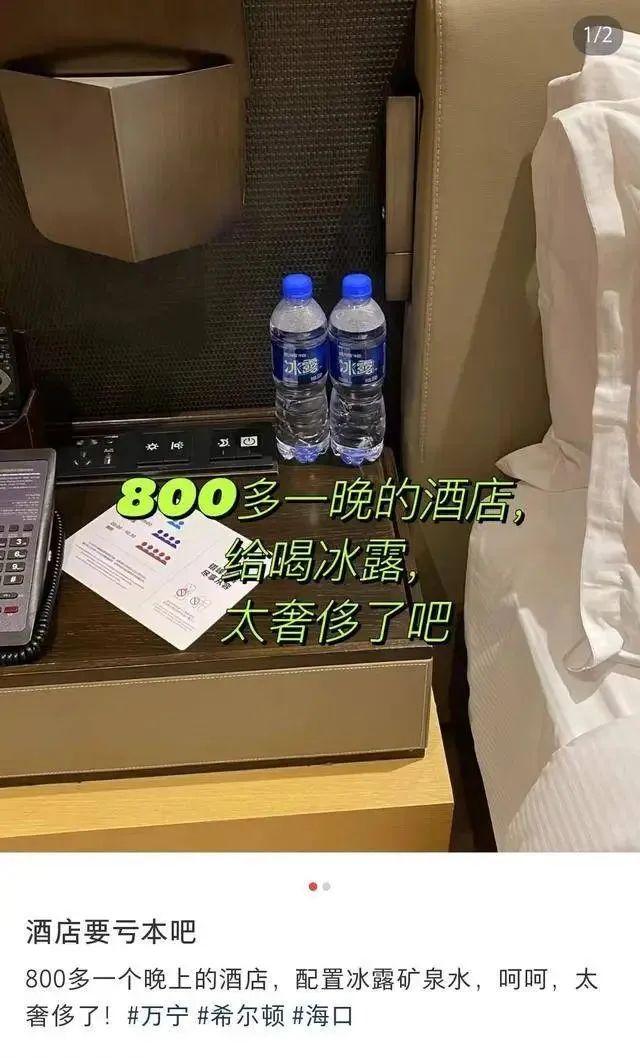

捏捏两千元一晚的房卡,心里某个角落咯噔一沉:就这?

这可不是某个酒店的个别现象。

从希尔顿、洲际到喜来登,客房标配的免费矿泉水,常常一水儿的冰露。

而在同一家酒店的行政酒廊里,巴黎水、圣培露、依云一字排开,玻璃瓶折射着优雅的光。

一瓶免费水,划出了一道清晰的消费分界线。

冰露在五星酒店的普及程度,早已超出多数人的想象。

它并非如家、汉庭这类经济连锁的专属,而是悄悄登上了希尔顿、洲际、喜家登等国际连锁品牌五星级酒店的标准客房配置清单。

有消费者在密集入住百余晚酒店后发现:“感觉上冰露确实比较常见,厚道一些的酒店会用百岁山,偶尔看见恒大冰泉,广州酒店用怡宝较多。”

这种看似与其奢华环境格格不入的选择,成了酒店业心照不宣的“标品”。

反差感的核心,源于冰露的极致性价比与五星酒店营造的奢华氛围之间的碰撞。

在淘宝等平台,冰露的批发价堪称“地板价”。

24瓶装仅售15元,平均每瓶成本仅6毛多。

即使是小卖部零售,也坚守着1元的价格底线。

对比之下,酒店mini bar里那些玻璃瓶装的依云、圣培露,动辄标价数十元。

客房免费区与收费酒水区,因一瓶水形成了触目的价值断层。

当客人支付着数千元的房费,打开房门迎接他的,却是成本不足一元的塑料瓶水,这种心理落差瞬间被点燃。

看到这维嘉资本,人们或许要问:为什么是冰露?

答案藏在它背后的巨人身影里,冰露是可口可乐帝国的成员。

这个名字意味着无远弗届的全球供应链网络。

一位深谙酒店运营的观察者点明关键:“同一个品牌酒店可能在纽约有,在巴格达也有,如果都用VOSS,纽约的供应肯定没问题,那巴格达的呢?

能保证定期有保质保量的水避开枪林弹雨到达酒店么?但无论约旦河西岸还是坦尚尼亚村庄,一定能买到可口可乐。”

对布局全球的连锁酒店集团而言,稳定、可靠、标准化的供应,远比水的“高端感”来得实在。

冰露的设计也暗藏酒店业看中的“小心机”。

拧开瓶盖时那一声清晰的“噗”,不只是开启的声响,更是一个安心符号:它证明瓶子未被提前开启过。

一位酒店从业者坦言:“听到有声音就说明这瓶水没人动过,没声音可能就是别人拧开了。这样谁喝都放心。”

在客房服务这个对安全与信任极其敏感的领域,这个小细节无声地消解了潜在纠纷。

还有一层常被忽视的因素:环保。

冰露的瓶子在未开启时因内部压强显得坚挺,一旦拧开喝过,瓶身立刻“软趴趴”。

这并非偷工减料,而是可口可乐刻意为之的环保设计,“轻松一扭成环保”,旨在减少塑料用量并加速降解。

虽然多数客人未必留意此中深意,但对标榜可持续发展的国际酒店品牌而言,这成了选择冰露时一个可对外阐述的“绿色理由”。

然而,理解酒店的理性选择,并不能完全消解消费者的不适感。

这种不适,根植于五星级酒店所承诺的体验与细节呈现之间的割裂。

支付高昂房价的客人,购买的远非一张床或一个房间。

他们购买的是一种全方位、沉浸式的优越感,一种被精致服务包裹的“临时特权”。

这种体验需要由无数细节堆砌而成:细腻的床品、考究的洗浴备品、优雅的环境香氛……

当然也包括一瓶拿得出手的饮用水。

当冰露以其最基础的塑料瓶形象出现时,它像一根细小的刺,瞬间戳破了精心营造的奢华气泡。

客人潜意识里会疑虑:连免费水都如此“节俭”,酒店在其他看不见的地方,是否也在极力压缩成本?

这种深层次的不适,会让客人感受到品牌价值传递的混乱。

五星酒店通过宏伟的大堂、训练有素的服务生、高级的餐饮来传递其高端定位。

冰露作为大众市场最廉价的瓶装水之一,其品牌形象与“奢华”毫无关联。

它的存在像一个闯入高端派对的陌生人,让整个场景显得不够纯粹。

有消费者犀利指出:“住了IC,conrad,hilton,喜来登等等,房内矿泉水一水的冰露,这和如家汉庭一个尿性啊。”

这句话虽显刻薄,却精准击中了部分客人的心理。

当高端酒店与经济型连锁在基础配置上趋同,房价的巨大差异究竟在为何买单?

这种矛盾几乎无解。

除非酒店业能寻找到在成本与冰露相当的前提下、品牌形象更“高级”的替代品,或者消费者整体上彻底接受“基础房费只包含基础配置”的分级服务理念,否则关于冰露的嘀咕与调侃仍将持续下去。

说到底,一瓶水的“价值”,在酒店的成本报表上不过几毛钱的分摊,但在客人的心理天平上,它却可能压垮价值数千元的“完美体验”期待。

这瓶一块钱的矿泉水,最终成了衡量星级酒店里,现实与梦想距离的一把微妙标尺。

参考资料

1.GetIt01平台文章《為什麼從奢華酒店到如家漢庭都是冰露礦泉水?》

2.双子财商:《冰露矿泉水引爆信任危机!五星级酒店受影响》

3.倪卫涛:《冰露让多少五星酒店客人破防?》

(小可 老A)

期货配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。